子供に◯天堂スイッチを買ってあげたんだ〜。体も動かすし面白いよ👍とと丸くんところはどう❓

面白そうやなあ。ウチは今ボードゲームにハマってるよ

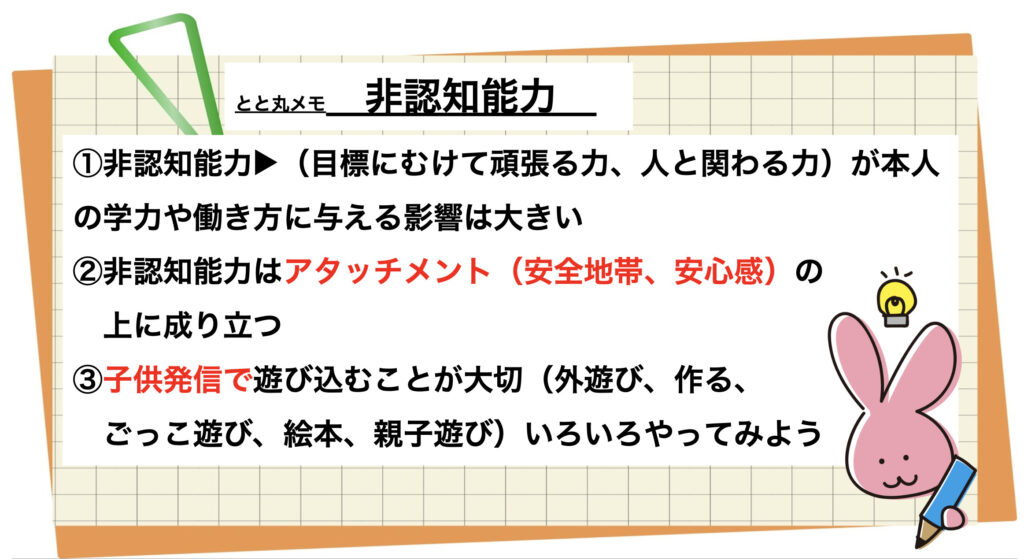

最近は、ボードゲームで身に付く力の中で「非認知能力」っていうのが子育てに役立つだろうって言われてるんやで

ヒニンチ❓ミンチなら知ってるけど

しゃあないなあ。今日は非認知能力について一緒にお勉強しよか

非認知能力は「がんばる力」

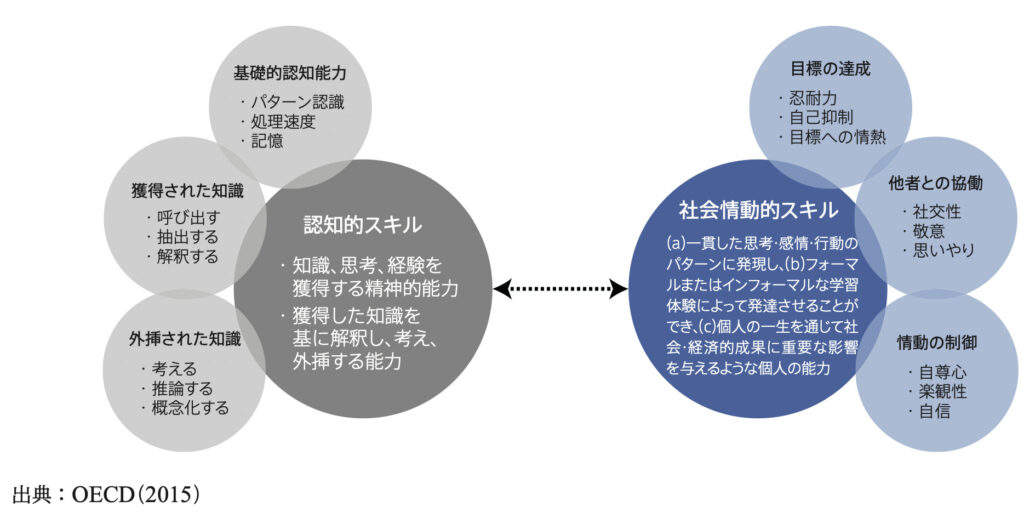

数がわかる、字が書ける、記憶する、推論するなどの数値で測れる「認知能力」以外の幅広い能力が「非認知能力」と呼ばれており、研究者によってさまざまな能力が定義されています。例えば以下のような、数値では測定するのが難しい、心の動きに関する能力のことを指します。

ざっくり考えると、読み・書き・計算などの「認知能力」ではない力、あるいは数値化しづらい力ってことやな

何かに集中したり、気持ちをコントロールできると、上手くいくことも多い気がするやん❓そういう力のことを非認知能力とか、社会情動的スキルっていうらしいで

なるほど。確かに学力は普通でも、仕事が早かったりコミュ力が高い人っていっぱいいるもんなあ

具体的な力については、大きく3グループに分けられます

- 目標の達成▶︎忍耐力、我慢強さ、目標への情熱

- 他者との協働▶︎社交性、敬意、思いやり

- 気持ちのコントロール▶︎自尊心、楽観性、自信

幼児期に育てた非認知能力は、将来にわたって良い影響アリ

ノーベル経済学賞を受賞したジェームズ・ヘックマン教授の「ペリー就学前プロジェクト」という研究が有名です

ジェームズ・ヘックマンさんの、非認知能力の研究に関する主な内容です🔻

- 50年以上前のアメリカで開始。40年にわたって追跡調査が行われた研究で58世帯の子供を対象に実施。

- 質の高い幼児教育・保育(愛情深く接したうえで毎日2時間半の授業と、週一回の家庭訪問指導)を受けた子供と、そうでない子供の2グループに分ける。

- その後の学歴や収入を40年間にわたって調査

- 14歳時点での基礎学力、高校卒業率、40歳時点での月給2000ドル以上、40歳時点での持ち家率などを比較したところ大きな差があった

こういった研究結果から、幼児教育は、成長してからの心の健全さや幸福感を高めて社会的・経済的効果を高めると考えられています。

ましてや、これからの社会は「ソサイエティ5.0」「予測困難な変化が起こる時代」とさえ言われています。働いていくうえで柔軟な考え方や、強固なチームづくりが求められます。そうした中で、非認知能力が一層注目されるのは予想に難くありません。

乳幼児期にこうした非認知能力を育むことで、将来の学力や年収にまで影響するなんてね。びっくりやんなあ。

ひ〜。子供の頃から、こんな大事なことがあるなんて。一体塾にいくつの塾に通わせればいいんだ。

いやいや、何もそうとは限らへんよ。この先で考えていこか

安全地帯がカギ

- 目標に向かってがんばる力

- 相手の気持ちを思いやって関わる力

- 自分の気持ちをコントロールする力

非認知能力をこんな力と考えると、これらが育つのはどんなときでしょう❓子供が心身共に安心しているときです

精神医学や心理学の分野では「アタッチメント」と呼ばれるものです

アタッチメント▶︎不安な時に特定の大人にしっかりとくっつくことで、確かな安心感を得て、その中で形成される情緒的な絆

出典:安定したアタッチメントを育むための保育園の役割 上野永子、岡村由紀子、松浦崇

「お母さん(お父さん)のそばだと安心して遊べる」「今はいっぱい遊んでいて大丈夫」と思える状況でこそ、非認知能力が育つっていうことやねんな

あそび”込む”ことが大切

乳幼児期のあそびの重要性は、いろいろな研究で明らかになっています。ある研究では、自由遊びによって子供の主体性を引き出したり、多様な直接体験をさせたりする園に在籍する子供の方が、先取り学習を行う園に比べて語彙力が高くなったと言う結果も出ています。

自分の気持ちを言葉に表したり、見聞きしたものを言葉になおして理解したりするなど、「言葉」は人間が成長していくうえで大切です。

また、子供がワクワクしてたっぷりと外遊びをする経験が大切です。外に出ると、いつもと違うものがたくさんあり、子供の知的好奇心を刺激するものがたくさんあるからです。「〇〇したらどうなるのかな」「やってみよう」という、子供発信のプロセスが大切です

じゃあ、うちの子がイタズラしちゃうのはどうなの❓

親にとっては困ることでも子供にとっては「〇〇したらどうなるんかな」って探索活動って呼ばれる行動やねん。こぼすのが楽しいんやったら風呂場でいっぱいこぼさせるとか、ティッシュを出しちゃうんやったら、空き箱と要らん布でダミーを作るとか、忙しい中やけど何か工夫ができると良いなあ

ちなみに、ティッシュやコンセントなど、身の回りの物を真似たおもちゃもあります。

伸ばし方①からだを動かすあそび(全身・手先、どちらでもOK)

- 出したり入れたりするあそび

- 運ぶあそび

- 屋外でからだを動かすあそび

特に文部科学省の幼児期運動指針では、以下のような動きを大切な動きとして位置付けています。

- 体のバランスをとる動き(立つ、寝転ぶ、転がる、渡る、ぶら下がる など)

- 体を移動する動き(歩く、走る、跳ぶ、這う、避ける など)

- 用具などを操作する動き(持つ、運ぶ、投げる、転がす など)

乳幼児期のお子さんには、段ボールのトンネルや、お風呂にコップを持ち込んでお湯を移し替え、ペットボトルのキャップを集めておいてカゴに移し替えるなど、手先を使う遊びもおすすめです。

伸ばし方②自然と遊ぼう

公園、川、ちょっとした林、それで十分です。外に出ると、家の中にいるよりも不規則な出来事が多く、ブラブラと歩いているだけでも楽しくなってきませんか。気ままにお散歩してみるのもオススメです

もっと子供の気分を高めたい時には①ビニール袋、虫眼鏡、この2つを持たせてみてください。気になったものをじ〜っと見たり、袋に入れて持ち帰ったりと、試行錯誤や集中しやすいなど、良いことがたくさんですよ

伸ばし方③作って遊ぼう

「作ってごっこ遊び」この組み合わせも非認知能力を高める良い遊びです

- やりたい遊びを考える

- 遊びに使えそうな素材を見つける

- 遊び方や設定を考える

- 考えた遊びに没頭してみる

- うまくいかなかったことは修正して、また遊ぶ

など、メリットがたくさんですね

「ごっこ遊び=まねっこ遊び」です。なりきってみたいと言うモデルを見つけるのも、実際にまねっこしてみるというのも、どれも他者の気持ちを考えるという点で非常に効果の高い遊びです

相手との交渉の仕方や折り合いの付け方、つまり非認知能力であるコミュニケーション力や自制心を育てることにつながります

伸ばし方④絵本を楽しもう

個人的には、絵本を強くオススメします。理由はたくさんあるのですが、

- 図書館、本屋さんで、魅力的な本が揃っている

- 読み聞かせるから親子の関わりに良い

- 「読んで」と、リクエストすることや、目を見ながら読むことを通して親子のコミュニケーションを図れる

- 物語や生活の知恵、図鑑などさまざまな形で書かれているため子供にとってお気に入りのものが見つかりやすい

- 語彙が増える

- 気に入った本を見つける>子供本人が読む>言葉の練習になる と、賢くなる流れを作りやすい

また、こうした関わりを通して子供との信頼関係だけでなく、先述のアタッチメント形成にもつながります。

ぜひ、ひざに乗せたり、時々目を合わせたりと触れ合いながら読んでみると子育てとしての効果も高まるはずです

ママと子供の関わりの本に比べて、パパとの関わりに役立つ本は少ないように思います。そこで1冊だけ、パパ向けにめっちゃオススメの本「ゴリラのおとうちゃん」を紹介します

「おとうちゃんすべり台」「おとうちゃんブランコ」など、パパと子供の関わりがお話に出てきます。読み終わった後にリクエストされるんじゃないでしょうか

伸ばし方⑤親子で遊ぼう

言われるまでもないと思う方もいらっしゃるとは思いますが、あえて書かせてください

親子で触れ合うっていうだけで、子供は安心感や信頼感を感じやすいです

くすぐりっこ、お馬さんごっこ、追いかけっこ、クイズなどたくさんあります

コロナ騒動で、対面でじっくりと関わる機会が減ってしまった今だからこそ、ぜひ試し鐵見てください

手前味噌ではありますが、過去に子供との言葉遊びの記事を書きました。じもちろん、思い立ったその場で、準備ナシで遊べるのでご一読ください。

まとめ

最後までお読みくださりありがとうございました

記事の内容を振り返ってみれば「それって当たり前だよなあ」と思うことも多かったと思います

確かにその通りで、皆さんが普段されていることや、普段から心がけていることに間違いはないんだという証明にもなったと思います

ただ、それを進めていく中で、本当にこれで良いのかと自信が無くなったり、もっと情報が欲しくなったりすることもあるかと思います。そういった時の参考になれば幸いです

今回参考にした書籍等のリンクも掲示しておきます

参考にした書籍

「家庭、学校、地域社会における社会的情動スキルの育成」

https://berd.benesse.jp/feature/focus/11-OECD/pdf/FSaES_20150827.pdf

安定したアタッチメントを育むための保育園の役割 上野永子、岡村由紀子、松浦崇

https://www.city.yaizu.lg.jp/g04-005/documents/r3dai1kai.pdf

コメントを残す