こんにちは〜とと丸です

ここ数年、子どもがスマホを使う時間が急増しており、スマホ依存症による健康被害や学業への影響が懸念されています

私も同じように悩んでいた時期があり、子どものスマホ問題って難しいですよね

しかし、ルールを決めることで、子どもを守り、スマホを安全に楽しく使うことができるのです

そこで、今回参考にさせてもらったのが教育研究家 石田勝紀さん著「子どものスマホ問題はルール決めで解決」**という本です

公式HPより抜粋🔺

脳科学や統計を取り入れながら、子供を変えるのではなく

仕組みづくりに重点を置いた

再現性の高い方法を載せてくれています

このお話が腹落ちする方なら、お小遣いなどにも転用できるのでぜひ参考にしてください

今回の記事は、この本を参考に、自分の考えをまとめて記事にしました

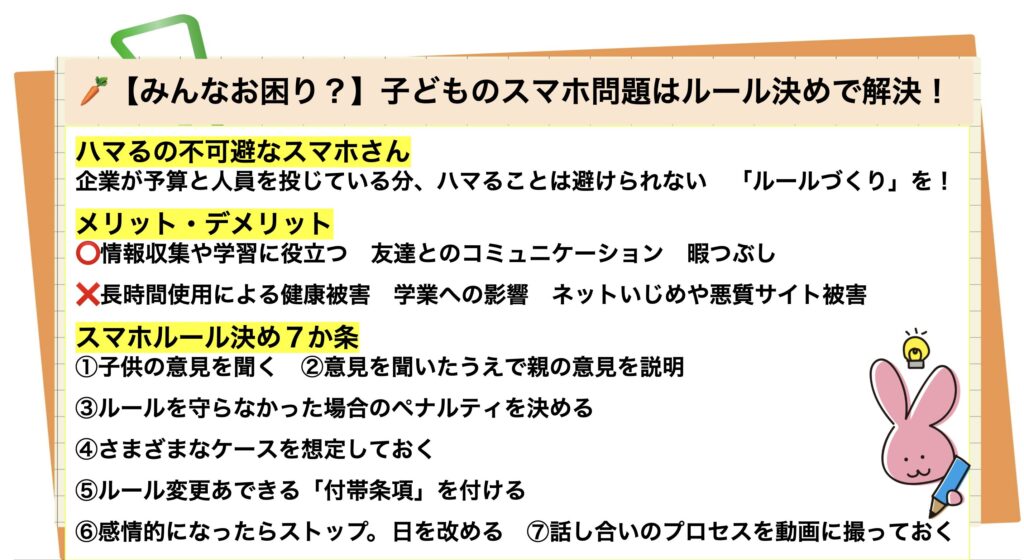

ハマるの不可避なスマホさん

結論から言うと

スマホの誘惑から逃れるのは大変難しいです

なぜならスマホやゲームは

企業が

熱意をもって🔥

持ち主の注意を引き込むよう👀

予算と人を割き💰

じっくりコトコト🫕

仮説と検証を繰り返して作られた🥼

努力の結晶だからです

参考までに、iphoneで有名なApple社の年間開発予算は150億ドル(1ドル150円だとすると、2250億円)に上るそうです

専門家やそのチームが総力を上げて作ったそのスマホ

いくら親御さんだからといって

使っているお子さんがスマホにのめり込まないようにするのは

並大抵のことではありませんよね

安心してください

私とと丸 も、多少教育の心得があるとはいえ、もちろん自信がありません

も、多少教育の心得があるとはいえ、もちろん自信がありません

スマホのメリットとデメリット

さて、そんなスマホちゃん ですが、持たせるメリットとデメリットを簡単に確認しておきましょう

ですが、持たせるメリットとデメリットを簡単に確認しておきましょう

メリット⭕️

情報収集や学習に役立つ

インターネット検索

いつでもどこでも、必要な情報にすぐにアクセスできます。調べ物や学習に役立ちます

教育アプリ

語学学習、プログラミング、歴史など、様々な分野の教育アプリが充実しています。楽しみながら学習することができます

動画学習

YouTubeなどの動画サイトで、講義や解説動画を視聴することができます。わかりやすく、視覚的に理解しやすいというメリットがあります

電子書籍

紙の書籍を持ち歩かなくても、電子書籍リーダーやスマホアプリで読書することができます。AmazonのKindleなんかが良い例ですよね

勉強での調べ物、特にこのサイトでも扱っているのですが、お勉強に使えるサイトも今や数多く見られます

こんな記事が有名になったこともありましたよね🔻

https://nlab.itmedia.co.jp/nl/articles/1803/21/news005.html

友達とコミュニケーションを取れる

SNS

LINE、Twitter、InstagramなどのSNSを使って、友達や家族と簡単に連絡を取り合ったり、情報を共有したりすることができます

コミュニケーションアプリ

テレビ電話やビデオ通話機能を使って、離れて暮らす家族や友達と顔を合わせて会話することができます

オンラインゲーム

オンラインゲームを通して、友達と協力したり、競争したりして遊ぶことができます

友達との繋がりを作ってくれるのも良い点ですよね

年頃の子供、やっぱり友達との繋がりが大切になってきます

使い方によっては大変なことになってしまうものの

そういった意味でスマホは強い味方です

暇つぶしに使える

ハイ これ!自分自身に言っているようです

時間を見つけては触っちゃうんですよね〜

むしろ、スキあらば身体がオートでスマホに向かうので、困っちゃいますね

ゲーム

スマホには、様々なジャンルのゲームアプリが用意されています。暇つぶしに最適です

動画視聴

YouTubeやNetflixなどの動画配信サービスで、動画を視聴

音楽鑑賞

音楽配信サービスで、好きな音楽を聴く

読書

電子書籍リーダーやスマホアプリで読書

デメリット❌

長時間使用による健康被害(視力低下、睡眠障害など)

視力低下

スマホ画面を長時間近くで見続けることで、眼精疲労や視力低下のリスクが高まります。特に、紫外線の次に、網膜に直接届きやすいと言われているブルーライトを多く発するスマホ画面は、目の奥にある網膜を傷つける可能性があるため注意が必要です

睡眠障害

スマホの画面から発せられるブルーライトは、睡眠ホルモンであるメラトニンの分泌を抑制すると言われています。寝る前にスマホを使うと、寝つきが悪くなったり、睡眠の質が低下したりする可能性あり

その他

首や肩の凝り、頭痛、腰痛など、姿勢が悪くなることで起こるのが心配

依存症による学業への影響

集中力の低下

スマホの通知やSNSなどによって、すぐに気が散ってしまうようになり、集中力が低下する可能性も・・・

勉強時間の減少

スマホに費やす時間が増えると、当然ながら勉強する時間が減っちゃうかも

学習習慣の弱体化

スマホの使い過ぎによる睡眠不足は、学業への集中力低下や記憶力低下につながっちゃうかも

特に、「勉強する子はスマホがあってもする」という考えの一方、学習習慣がパワーダウンしちゃうのは心配ですね

ネットいじめや出会い系サイトなどの危険性

ネットいじめ

匿名で簡単に人を傷つけることができるネット上で、いじめが深刻化

出会い系サイト

悪意のある相手と出会い、犯罪に巻き込まれるリスク

個人情報の漏洩

スマホを紛失したり、悪意のあるアプリをインストールしたりすると、個人情報が漏洩する可能性が・・・

これらのデメリットを防ぐためには

スマホの利用時間を制限すること

寝る前はスマホを使わないこと

フィルタリングアプリなどを活用すること

などが有効です

また、ネットリテラシー教育も重要です

スマホは便利なツールですが、使い方を間違えると、健康や学業、そして命さえも危険にさらす可能性がありますよね

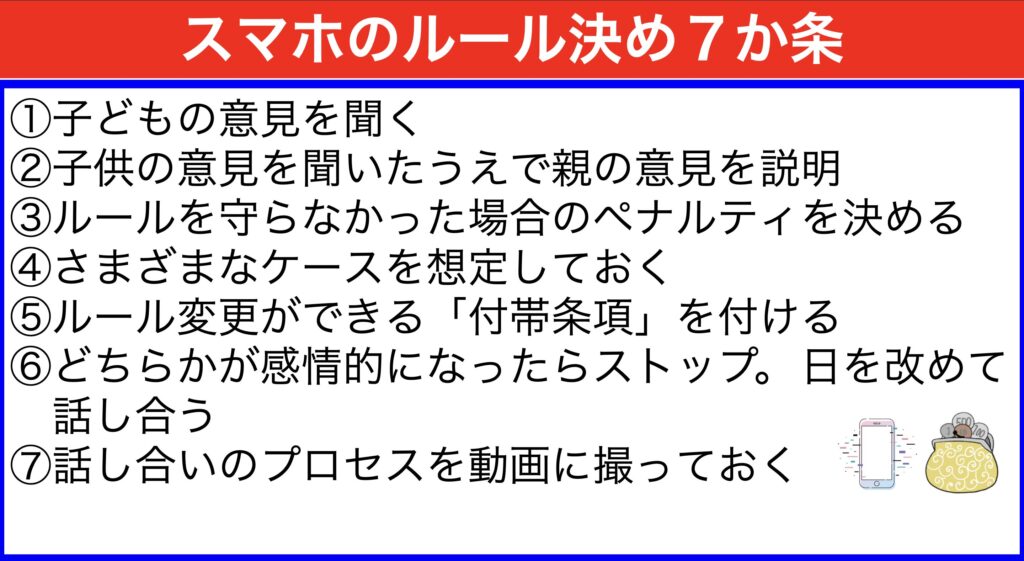

スマホルール決め7か条

①子供の意見を聞く

一方的に決められたことに従う子はそうそういません

通る・通らないは別として

「あなたはどうしたいの?」と、先ずは聞いてみましょう

②子供の意見を聞いたうえで親の意見を説明

ポイントは「言い聞かせる」じゃなくて「説明」

「なぜなら」「〇〇になって欲しい」「〇〇が心配」と

親の立場なりの訳や感情を伝えましょう

③ルールを守らなかった場合のペナルティを決める

厳しい現実ですが約束が破られることはほぼ必ず起こります

その時にどうするのか、ペナルティを決めましょう

「〇〇になっちゃった時はどうする?」

と、子供に考えさせるのがGOOD💮

④さまざまなケースを想定しておく

キレて時間を守らなかった場合はどうなるのか

友達からの相談で、制限時間内に終わらなかったらどうするのか

全てとはいかなくとも、想定できるケースをピックアップして決まりを作っておくことが大切です

⑤ルール変更ができる「付帯条項」をつける

ルールが厳しすぎる ちょっと甘かった 抜け漏れがあった

など、必ずしも一度でうまくいくとは限りません

親も子供も不服申し立てができるようにしておくと

後々楽ですよ

⑥どちらかが感情的になったらストップ。日を改めて話し合う✋

お互い感情的になっちゃうと、まとまる話もまとまりません

特に、思い通りにいかなくて子供が不機嫌を撒き散らしたというケースもあります

親の立場にしても

「今決めないとマズい」「絶対に言い聞かせるんだ!」「気まずから1度で終わらせたい」などと思うと、どうしても熱が篭ります

が

感情の裏に早く終わらせたい思いはあるかもしれませんが

冷静になれないのなら話し合いは一度STOP

お互いが納得できるルールづくりをできるシチュエーションを

整えましょう

⑦話し合いのプロセスを動画に撮っておく

「あの時〇〇って言ったじゃない」「それはそういう意味じゃない」と

わざとじゃなくても意味の取り違えは起こりやすいものです

動画に残す まではいかなくても

決まり事は、記録に残しておくことを強くお勧めします

「子供のスマホ問題はルール決めで解決」から学べきポイント3選

まずは聞いてみる

まずは話を聞いてみる。これは本当にいろんな場面で大切だと感じます

私も以前は

気に入らない=聞く気が無いorアラ探し

でした。反省しています。

子供には子供なりの考えがあるんだなと。子供じゃなくても同じですね。

お仕事もしやすくなりました👍

人間ではなく仕組みを変える

ヒューマンエラーという言葉があります

人間が起こしてしまう うっかりミスなどは、どうやったって無くなりません

だからこそ

そもそもミスが起こらない仕組みを作ることが大切ですね

状況に応じてルール変更

小・中・高と、その時々で状況は変化するもの

「前に決めた時はこうだったから」と、決まったことを貫くのも良いけれど

もしお互いに苦しくなるようなら

「今はこうだから」と状況に応じたルール変更を試してみるのも良いかもしれませんね

まとめ

コメントを残す